Staublunge: Hintergründe, Symptome und Vorbeugung

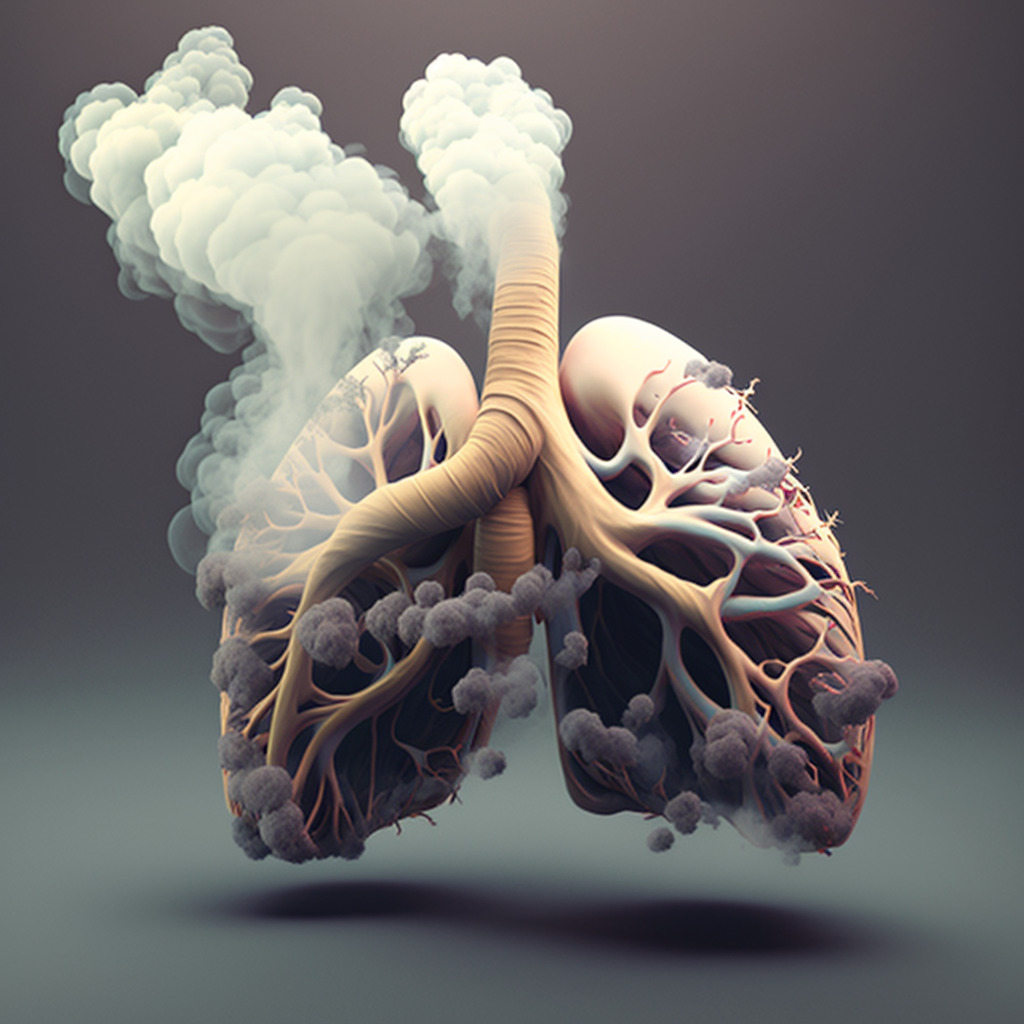

Die Staublunge oder Pneumokoniose ist eine Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von anorganischen Stäuben und deren Ablagerung in den Atemwegen verursacht wird. Häufig wird die Staublunge durch Glasstaub, Zementstaub oder Quarzstaub verursacht. Der Staub führt zu einer Vernarbung des Lungengewebes, wodurch die Funktion der Lunge stark eingeschränkt wird. Es gibt gutartige und bösartige Staublungenerkrankungen. Sie alle gehören zu den häufigsten anerkannten Berufskrankheiten.

In diesem Blogartikel erfahren Sie alles, was Sie über die Staublunge wissen sollten.

Inhaltsverzeichnis

Definition: Was versteht man unter einer Staublunge?

„Staublunge“ ist ein deutscher Begriff, der sich auf eine Gruppe von Lungenerkrankungen bezieht, die als Pneumokoniosen bekannt sind. Diese Staubpartikel können die Lungenfunktion beeinträchtigen und zu chronischen Lungenerkrankungen führen. Es ist wichtig, Arbeitsplätze sicherer zu machen und den Schutz der Arbeitnehmer vor schädlichem Staub zu gewährleisten.

In der Medizin werden Staublungen auch als Pneumokoniosen bezeichnet. Das Wort kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus „pneuma“ für „Luft“ und „konis“ für „Staub“ zusammen.

Was sind die Auslöser für eine Staublunge?

Die Staublunge, auch Pneumokoniose genannt, entsteht durch das Einatmen schädlicher Stäube, die sich in der Lunge ablagern und eine Entzündungsreaktion auslösen. Die häufigsten Auslöser sind

- Kohlenstaub: Bergleute, die in Kohlebergwerken arbeiten, sind einem hohen Risiko ausgesetzt, eine Staublunge zu entwickeln.

- Silikose: Das Einatmen von Silikastaub, der bei der Bearbeitung von Sandstein, Granit oder Quarz freigesetzt wird, kann Silikose verursachen.

- Asbestose: Asbestfasern können beim Einatmen in die Lunge gelangen und dort eine Entzündungsreaktion auslösen, die zu Asbestose führen kann.

- Berylliose: Berylliumstaub, der bei der Herstellung von elektronischen Geräten, Kernreaktoren und Raketentriebwerken freigesetzt wird, kann Berylliose verursachen.

Auch andere Staubquellen können eine Staublunge verursachen, z. B. Stäube von Holz, Kies, Ton oder Metallen.

Symtome und Auswirkungen auf die Lebensqualität

Ob eine Staublunge die Lebenserwartung einschränkt oder nicht, kann nicht eindeutig definiert werden. Die Schädlichkeit der Staublunge hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich kann das Lungengewebe, das einmal geschädigt wurde, sich nicht wieder erholen oder neu aufbauen.

Behandlungen von Staublungen schlagen bei den Betroffenen sehr unterschiedlich an. Manche Verläufe sind sehr aggressiv, wodurch es zu einem starken Abbau von Gewebe kommt. Dann zeigen Therapien und Medikamente keine Wirkung mehr. In schlimmen Fällen kann sich die Lebenserwartung erheblich verkürzen. In derartigen Situationen ist eine Lungentransplantation erforderlich, um die Folgen zu mildern.

Behandlung und Krankheitsbild

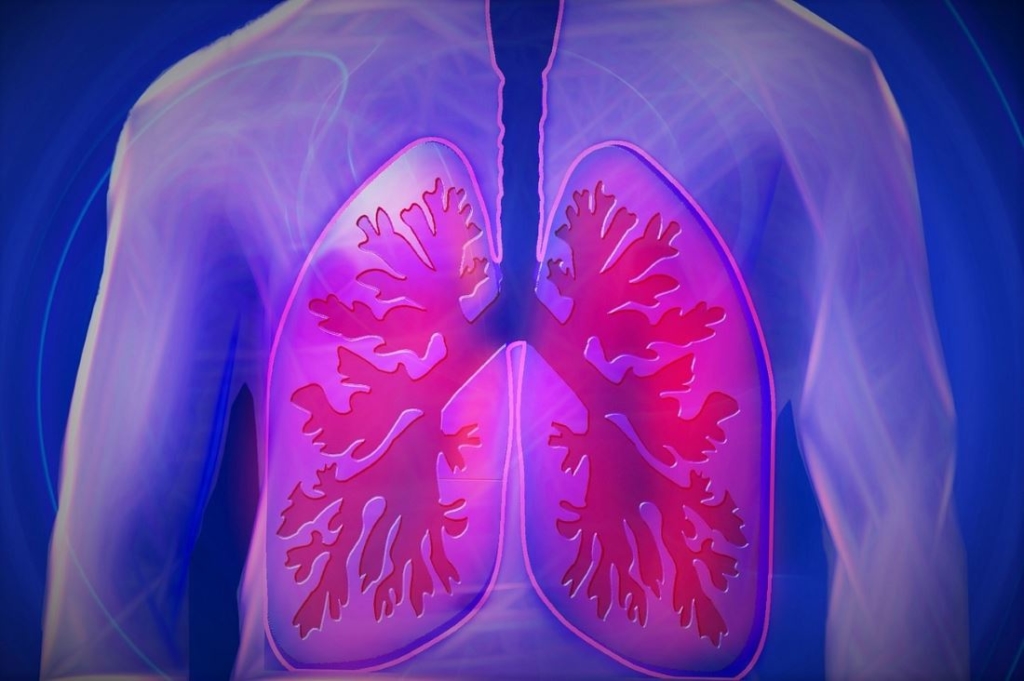

Die Lunge hat einen hohen Luftdurchsatz von ungefähr 20.000 Litern pro Tag. Deswegen ist dieses Organ auch stärker als andere einem großen Maß an Schadstoffen ausgesetzt. Diese kommen im Wohnbereich, in der Umwelt und am Arbeitsplatz vor und gelangen als Aerosol in die Atemluft. Schadstoffe können organischen Ursprungs oder anorganischer Natur sein.

Beispiele für organische Schadstoffe sind:

- Allergene

- Mikroorganismen

- Mukoziliäre Clearance

Zu den anorganischen Schadstoffen in der Atemluft gehören hingegen:

- Staub

- Dämpfe

- Rauch

- Gas

Abwehr von Fremdkörpern in der Lunge

Bei körperlicher Anstrengung wird die geatmete Luftmenge noch einmal erheblich erhöht und steigt auf bis zu 200.000 Liter am Tag. Eine gesunde Lunge kann sich mehrerer Mechanismen bedienen, um eingeatmete Fremdkörper wieder loszuwerden.

- So werden größere Partikel schon in der Nase abgefangen und gelangen mit dem Nasensekret aus dem Körper. Kleinere Partikel erreichen die tieferen Atemwege, werden durch die Flimmerhärchen in die Bronchien und die Luftröhre transportiert und können abgehustet werden.

- Grobstaub, der größer ist als 10 Mikrometer, bleibt meist an den Nasenhärchen oder der Schleimhaut im Nasen-Rachen-Raum hängen. Feinstaub hingegen kann bis in die Lungenbläschen eindringen. Aber auch die Form der Partikel bestimmt, wo der Staub abgelagert wird.

Ungefährlicher und gefährlicher Staub

Welche biologischen Auswirkungen der Staub auf das Lungengewebe hat, hängt vor allem von der chemischen Zusammensetzung der Staubteilchen ab.

- Manche Stäube sind reaktionsträge, die nur bei massiver Einlagerung zu kleinen Gewebeveränderungen führen. Dann fehlen oft subjektive Beschwerden und funktionelle Lungenbeeinträchtigungen, sodass die Prognose gut ist. Dies trifft zum Beispiel bei der Siderose zu, die durch das Einatmen von Eisenstäuben entsteht, aber auch bei der Anthrakose durch das Einatmen von Ruß.

- Allerdings gibt es auch Stäube, die drastische biologische Auswirkungen haben. Das gilt für Quarz und bestimmte Asbestfasern, die zu den narbenbildenden Stäuben gehören.

- Verwenden Sie alle Handwerkzeuge, die Staub erzeugen – wie etwa Schlagbohrer, Fräse, Meißelhammer und Schleifmaschine –, nur in Kombination mit einer Saughaube.

- Reinigen Sie Ihren Arbeitsbereich regelmäßig mit einem Staubsauger, um ihn möglichst staubfrei zu halten.

- Setzen Sie Staubabscheider ein, die über einen Mikrofilter der Klasse H verfügen. So kann eine Abscheidung der Staubpartikel auf 99,995 Prozent erreicht werden.

- Greifen Sie möglichst immer auf staubarme Arbeitsmethoden zurück.

- Tragen Sie eine Atemmaske, wenn sich staubige Arbeiten nicht vermeiden lassen. Wählen Sie ein Modell, das auch vor sehr kleinen Partikeln schützt.

Staublunge vermeiden: Treffen Sie Vorkehrungen!

Bei folgenden Personengruppen ist das Risiko für Staublungenerkrankungen besonders hoch:

- Personen, die viel im Freien arbeiten, wie etwa Dachdecker oder Bauarbeiter

- Personen, die mit giftigen und chemischen Substanzen hantieren, wie Maler und Laboranten

- Personen, die generell viel mit Staub in Kontakt geraten, wie Bäcker und Bergleute

Arbeiten Sie in einem Risikoberuf?

Wenn Sie in einem Beruf mit höherer Gefährdung arbeiten, ist Vorbeugung das A und O. Grundsätzlich gilt, dass das Einatmen von Staub im Beruf und auch daheim weitestgehend vermieden werden sollte. Das gilt beispielsweise auch bei intensiven Heimwerkerarbeiten.

Bei einer beruflich nicht vermeidbaren Staubbelastung sollten Sie darauf achten, die gesetzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zu befolgen und einzuhalten. Nehmen Sie in diesem Fall außerdem regelmäßig an arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teil.

Denn: Je eher die Diagnose gestellt werden kann, desto besser lassen sich schwerwiegende Krankheitsfolgen vermeiden oder verzögern.

Tipps: 5 Maßnahmen für eine geringere Staubbelastung

Darüber hinaus können Sie die folgenden Tipps berücksichtigen, um die Staubbelastung in Ihrem Arbeitsbereich so gering wie möglich zu halten und einer Staublunge vorzubeugen:

Luftreiniger helfen in Innenräumen

Sie können auch Luftreiniger gegen Staub einsetzen, um die Luft in Ihrer Nähe von herumfliegenden Staubpartikeln zu befreien. In dieser Hinsicht ist es empfehlenswert, einen professionellen Luftreiniger zu nutzen, der speziell für die Verwendung auf Baustellen geeignet ist.

Ein solches Gerät ist in der Lage, den Staub punktuell aus der Umgebung Ihres Arbeitsplatzes abzusaugen, wenn es in unmittelbarer Nähe aufgestellt wird. Einige Luftreiniger können auch die gesamte Raumluft filtern und von Staub befreien. Im Idealfall sollte der Luftreiniger für die Staubklasse H gedacht und gemäß TRGS 519 für die Asbestsanierung zugelassen sein. Darüber hinaus können Sie Partikelzähler einsetzen, um die Raumluftbelastung und den Reinigungserfolg zu kontrollieren.